おもしろい人、ものが集まって

コラボレーションする。

それがアートの新しいカタチ。

東日本大震災を機に価値観が変わった。

僕は今、「イマジネーションピカスペース」を起点に、さまざまな創作活動に取り組んでいます。きっかけは8年前。著名な陶芸家のもとで修業を積んだあと、新しい可能性を求めて大阪へ出向こうとしたときに、東日本大震災が起こったんです。地元が気仙沼だったんで、とにかく帰省して、ガレキ撤去や幼稚園の復興支援、農家から被災地への野菜の配給、外地から来るボランティアの窓口、海の警備などをしました。

活動する中で、被災地の現状と日本中に流れるニュースには、大きな誤差がある事を次第に痛感しはじめました。物資や支援、またボランティアの増加などに伴い、被災者自体が与えられるばかりで、現状維持以上の事を自ら行う力が失われてるように目に映りはじめ、被災された方達が本当の意味で自立するためには、物資や支援でない別の形が必要ではないかと考え方が変わっていきました。そして紆余曲折して辿り着いた一つの答えが「祭」でした。こういった経緯で、大阪の新世界でセルフ祭を立ち上げたのです。

上:中州に野営しながら身一つで立てた8mの塔(奥)と作品群のゲート(長野)

下:世界遺産に突如現れた茶室には子供達が群がった(京都)

アーティスト活動のときに大事にしているのは副産物。もともと求めていたものに+αの発見だったり、感動だったりが生まれたら、表現者として最高だと思っています。「原始感覚美術祭」に参加したときのこと。「中州でこういう人たちが生活していたら楽しそう」というテーマで、朽ちた木を拾い集めて17体の偶像崇拝物をつくったんです。例えると、かかしを川に立てた感じでしょうか。作品自体も絶賛していただいたのですが、この作品を観るのを目的に、地元の小学生が手作りで橋を架けて下さったことに感動しました。

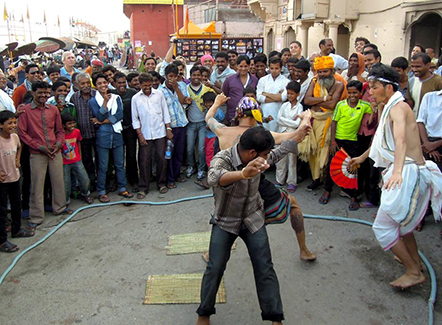

あとはインド相撲かなー。インドオリジナルの相撲を広めるために、ガンジス川沿いの会場で一日二回の相撲大会を開いたんです。いろんなスタイルの相撲を試した結果、インド人は力比べや投げ合いの相撲をするとケガの恐れがあることが分かって。インドで調達したものでつくった仮面、衣装、化粧まわしを纏い、尻で押し合う尻相撲にたどり着きました。その場限りかと思っていたら、どうやら今ではガンジス川付近ではカルチャーになっているようで。これも嬉しかったですね。

転がっているものでの製作が多い。こちら実用性もある(?)お気に入りのお面。

最近は、インスタレーション空間の中で中華そばを作る個展「ちゃんこ」も行いました。京都の舌の肥えた人たちの意見を取り入れ、会期中に中華そばをどんどんアップデートし完成させるのが狙いの一つでした。展示や展覧会に来場するのって基本的に一度ですが、自身のアイデアが加わって変化していくから4、5回来る方もいらっしゃったんです。結果、ラーメンがコミュニケーションツールになって、「ああでもない、こうでもない」って新しいものが生まれました。

例えると僕はパズルのピースのひとつで、みんなが集まって、協力し合ってひとつのものが完成するんです。これってすごく可能性が広がることだと思いませんか?今、活動拠点の「イマジネーションピカスペース」は、実験スペースになりつつあると同時に、近くにゲストハウスができたおかげで外国人たちの基地になりつつあります。目指すは東京オリンピックで何かしらすること。最近は地方がおもいしろいので、「祭り」をキーワードにどでかいことをやりたいですね。

上:ぬけぬけJAPANの活動「インド人に間違った相撲を教えに行く」

下:最近は新名物ホルモンバーガーの屋台制作と出店に力を入れている

自身の店であり基地であるイマジネーションピカスペースにて

編集/後藤 真悠子、写真/山下 拓也